Con una cinta («Loli Tormenta») aún por estrenar en el momento de escribir estas líneas, el 22 de enero de 2023, el cineasta Agustí Villaronga nos ha dejado a la edad de 69 años. Con la muy triste excusa de su inesperada y temprana muerte, me he animado a recuperar una de sus películas a mi juicio más logradas, si bien sobre esto, como sobre el resto de su no muy extensa pero interesante obra, también hay división de opiniones.

Autor de obras tan interesantes como el falso documental Aro Tolbukhin: en la mente del asesino» (2002) o la ganadora de 9 Goyas «Pa Negre» (2010), Agustí Villaronga ha sido un experto en dividir al espectador. Sus historias son extremas, crudas y dejan poco margen para lo previsible. Ante su cine, caben sólo dos opciones: o te quedas consternado ante su propuesta y lo aborreces… o no puedes despegar los ojos de la pantalla. Podría parecer que el reconocimiento oficial con el Premio Nacional de Cinematografía era más un intento de «domarle» que de premiar sus indudables méritos, pero Villaronga continuó fiel a su heterodoxia ingobernable hasta el final.

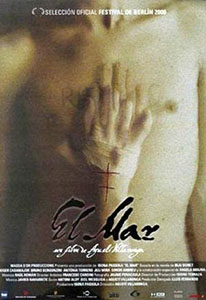

Con «Tras el cristal» (1986) sorprendió a muchos y revolvió más de un estomago (y más de una conciencia, tal vez) narrando la historia de un antiguo criminal nazi atado a su pulmón artificial y asistido por una de sus victimas que acaba más fascinado por la posibilidad de hacer el mal que por la de vengarse de aquel que se lo inflingió a él. Con «El mar» (2000), en mi opinión, realizó lo que podríamos definir sin rubor como una obra mayor.

Ese mar al que aludía en el título Villaronga representaba lo inalcanzable (la paz, la felicidad, la infancia perdida, lo que queramos poner en ese continente metafórico…) y su ausencia constante a lo largo del metraje (salvo en una proyección de un documental sobre el fondo submarino -que acaba quemándose- y en esa pecera con un solo pez que el potentado homosexual ofrenda a su desdeñoso amante como prueba de cariño), acaba tornándose angustiosa presencia debido a la claustrofóbica atmósfera que se respira en cada uno de los fotogramas del filme. Definitivamente todos los personajes de la historia, los habitantes forzosos de ese sanatorio para tuberculosos son peces fuera del agua que se agitan en la orilla (o mejor aún dentro de la barca de un indiferente pescador) agotando sus últimos instantes de vida o simulando no estar muertos.

A este respecto, es curioso (aunque premeditado, por supuesto) comprobar como es en los jóvenes enfermos (tengan una, dos o tres cruces, simbología empleada para determinar su gravedad) dónde aún parece detectarse un hálito de vida mientras que el personal del hospital parece parte del mobiliario, un mobiliario, a veces a punto de romperse (fabulosa la composición de Angela Molina, esta vez superando con creces sus habituales defectos de dicción con una expresividad desgarradora) pero abandonado a su suerte al fin.

“El mar” incluye evidentes referencias religiosas: los personajes son mártires. Unos viven su martirio con pía delectación para enmascarar unos deseos que la moral de la época no acepta y otros se condenan a sí mismos en un esfuerzo por liberarse.

La historia comienza con unos niños que presencian una terrible escena de violencia que acaba con el suicidio de uno de ellos tirándose a una sima. Con la escena de aquellos niños mirando por un agujero circular el cadáver de su compañero aplastado al fondo del precipicio, Villaronga nos transmite gráficamente la idea de la niñez asomándose al abismo de la muerte, la infancia enfrentada con el fin de la inocencia, con el mundo adulto en su más grave y grosera manifestación…

Años después, varios de aquellos niños de entonces, desde dentro de la sima, contemplan el agujero a través del cual vieron a su amigo muerto, en aquella ocasión desde arriba. «Aquí dejamos de ser niños» dice el personaje interpretado por Bruno Bergonzini. Es decir, aquí comenzaron a morir. Villaronga fue capaz de transmitirnos todo esto con la cámara, simplemente cambiando el punto de vista de los personajes, que ahora están adoptando el de su amigo muerto, el del suicida que, tras cometer un crimen aberrante, comprende que ya no hay marcha atrás y que no conseguirá vivir con ello. Los supervivientes al crecer no corren, sin embargo, mejor suerte.

La historia de deseo homosexual reprimido en un sanatorio de enfermos de pulmón que perecen de forma casi inevitable es morbosa, sin duda, pero su tratamiento es modélico. No es eso lo que importa sino el subtexto. La constante exhibición de cuerpos masculinos no puede sino sugerirnos por su gelidez formal, un auténtico caracter no ya asexual de la historia sino netamente necrofílico. El sexo existe, está latente, como la vida, pero su forma de mostrarse no es atractiva ni sugerente sino fría e inexpresiva como los cuerpos muertos que descansan en las mesas del tanatorio.

El cuerpo femenino se omite, a veces con vestiduras talares como las de la amiga de la infancia convertida en monja, y otras para remarcar lo patético de la existencia, del deseo entre seres condenados (la escena de seducción de Angela Molina con el cuasi cadavérico Bergonzini) pero ese rezumar de la vida, de lo no muerto todavía en mitad de la putrefacción supone (por paradójico que suene) el más fresco soplo de aire puro que el cine español había recibido en los últimos años. Agustí Villaronga era en ese momento (y quizás ahora mismo lo siga siendo), el director de cine más arriesgado y personal de nuestra, en demasiadas ocasiones, acartonada cinematografía. DEP.